2023

Remplacement de la structure des comités régionaux par un plan intégré en promotion de la profession.

L’Ordre des ingénieurs du Québec regroupe plus de 70 000 membres et futur.e.s membres, soit plus de 20 % des ingénieures et ingénieurs au Canada. Il se classe au second rang d’importance en nombre de membres parmi les 46 ordres professionnels chargés de protéger le public au Québec. À l’image de la profession, la communauté du génie québécois se diversifie au fil du temps avec l’apport de plus en plus important des femmes et des personnes formées à l’étranger.

Depuis plus de 100 ans, l’Ordre assure la protection du public en surveillant l’exercice de la profession, en la valorisant et en soutenant ses membres dans leur cheminement professionnel. Il a su évoluer pour relever les défis techniques et éthiques de plus en plus complexes liés à la qualité de l’environnement, à l’acceptabilité sociale des projets ou au développement des nouvelles technologies.

Remplacement de la structure des comités régionaux par un plan intégré en promotion de la profession.

Fin du programme de juniorat

Conformément au règlement applicable, le programme de juniorat de l’Ordre des ingénieurs du Québec a pris fin le 1er avril 2022. Dès lors, les permis d’ingénieur junior et d’ingénieur stagiaire sont devenus caducs.

Lancement de la première étude socio-économique : Profil de l'ingénieur d'aujourd'hui et de demain.

L’étude peut être consultée directement dans les grands dossiers. Elle explore l’évolution de la profession d’ingénieur et porte un regard sur l’avenir.

100 ans et une loi renouvelée!

Entrée en vigueur d’un nouveau règlement pour faciliter l’accès à la profession aux professionnels formés à l’étranger (PFÉ) en génie.

Mise sous tutelle de l’Ordre par le gouvernement du Québec.

Les nouveaux comités régionaux.

Création des comités régionaux en remplacement des sections régionales. Ces comités ont pour objectif d’assurer une présence active de l’Ordre dans les régions du Québec grâce à la mobilisation bénévole des membres.

Une Fondation renouvelée.

Renaissance de la Fondation de l’Ordre des ingénieurs. Elle a pour mission de soutenir les étudiants et étudiantes en génie, de stimuler l’intérêt des jeunes envers la profession d’ingénieur et de favoriser l’essor d’une relève forte, diversifiée et conscientisée au développement durable.

La diversité en génie!

Meilleure représentativité des francophones (89 %) et des femmes (10,5 %) au sein des membres de l’Ordre. Consultez notre grand dossier à ce sujet.

Inauguration de la place du Génie dans le Vieux-Port de Montréal.

Un Grand prix d'excellence pour le génie.

Création du Grand prix d’excellence. Il est encore à ce jour la plus haute distinction décernée par l’Ordre. Camille A. Dagenais ing. en fût le premier lauréat, suivi par plusieurs géants du génie québécois comme les regrettés Roger Nicolet et Bernard Lamarre.

Création de la Fondation.

Création de la première Fondation de l’Ordre des ingénieurs du Québec. Pendant 9 ans, la Fondation de l’Ordre fera la promotion des études dans le domaine du génie.

Une nouvelle identité pour l'Ordre et une campagne contre la violence faite aux femmes.

Les femmes et l'environnement prennent leur place dans l'ingénierie.

Un nouveau code de déontologie.

Adoption du Code de déontologie des ingénieurs, en remplacement du code d’éthique de 1959.

Élection de Danielle W. Zaïkoff, ing., première femme à présider l’Ordre.

La Corporation des ingénieurs du Québec (CIQ) devient l'Ordre des ingénieurs du Québec.

La Corporation des ingénieurs du Québec (CIQ) devient l’Ordre des ingénieurs du Québec à la suite de l’entrée en vigueur du Code des professions. Le conseil d’administration est nommé Bureau et compte désormais 20 membres élu.e.s par leurs pairs et 4 représentants ou représentantes du public, désigné.e.s par l’Office des professions du Québec.

L'Office des professions et le Code des professions voient le jour.

Création de l’Office des professions du Québec et adoption du Code des professions. Ces deux évènements modifient en profondeur la réglementation québécoise des ordres professionnels. Le nouveau système professionnel est désormais fondé sur le principe suivant : la protection du public est mieux assurée si le contrôle de l’exercice d’une profession est effectué par des pairs.

La diversité linguistique en génie!

Meilleure représentativité des francophones au sein de l’Ordre : 50 % des ingénieurs et ingénieures du Québec sont francophones.

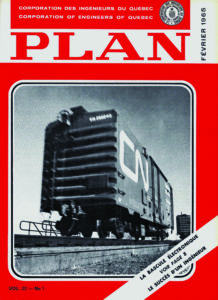

Lancement de Plan, une revue destinée à l’ensemble de la profession.

Une Loi sur les ingénieurs et un nouveau nom pour la Corporation des ingénieurs professionnels du Québec.

Un nouveau programme de juniorat.

Mise en place du programme de juniorat (remplacé depuis) pour mieux préparer les futurs ingénieurs et futures ingénieures à leurs devoirs et responsabilités.

Les sections régionales voient le jour.

Création des sections régionales de l’Ordre, aujourd’hui remplacées par les comités régionaux.

Adoption du sceau officiel des ingénieurs.

Le sceau a pour objectif d’authentifier les plans, rapports et autres documents officiels produits par les ingénieurs et ingénieures et, par extension, d’éviter la fraude.

Élaboration du premier code d'éthique et création d'un comité pour étudier la pratique illégale.

Création de la Corporation des ingénieurs professionnels du Québec (CIPQ).

Dès sa fondation, le premier ancêtre de l’Ordre des ingénieurs du Québec compte quelque 500 membres et se préoccupe de la crédibilité et de l’encadrement de la profession. D’ailleurs, la première réunion du conseil sert, entre autres, à préparer des règlements. Albert R. Décary, ing., en sera le premier président élu.

La Société des ingénieurs civils du Canada cède la place à l'Institut canadien des ingénieurs.

Création de la Société des ingénieurs civils du Canada.

Les ingénieurs canadiens et ingénieures canadiennes sentent le besoin de se regrouper pour faire valoir leurs œuvres et se doter d’un encadrement professionnel. À peine un an plus tard, le gouvernement du Québec fait adopter une loi qui restreint la pratique du génie aux seul.e.s membres de cet organisme.

L’Ordre des ingénieurs du Québec est aussi une aventure humaine, avec à sa tête un conseil d’administration composé de femmes et d’hommes qui ont à cœur la profession. Grâce à leur investissement, l’Ordre poursuit sa feuille de route pour protéger le public et faire rayonner la profession.